顧問の古張です。

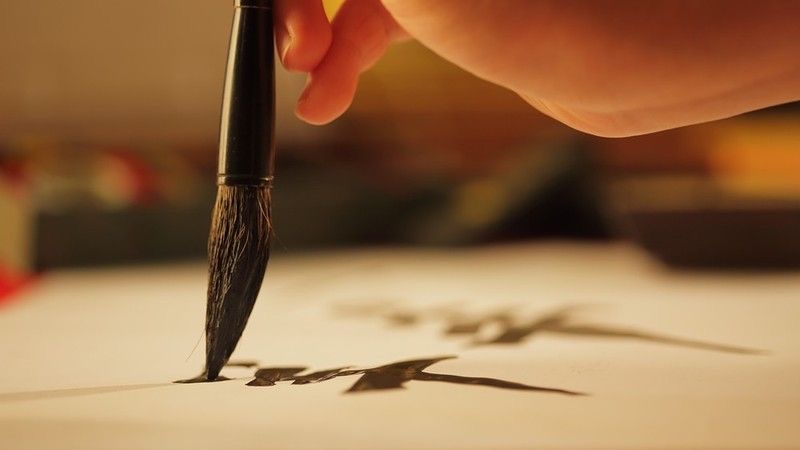

自宅で母が書道教室を開いていた環境の下、学生時代書道のサークルに入り“諸道”に励んでいた。卒業後は業務多忙により途絶えていたサークルの関係が、仲間の皆が時間的余裕が出来たのを機に復活し、旅行・ゴルフ・グルメ会・美術館や展覧会鑑賞等お蔭様で元気に活動している。肝心の書道は、年1回学生開催の校外展に賛助出品し、細々と継続している。

ところで今、日本はかつてない速度で高齢化が進んでいる。地域の中で孤立する高齢者の増加、認知症や介護をめぐる課題、そして地域コミュニティの希薄化。こうした現状を前にして、福祉や医療の枠を超えた新しい視点が求められ、その一つの鍵となるのが「書道」であると思う。一見すると、書道は伝統文化の中でも静的で個人的な営みに見えるかもしれない。だがその本質には、心を整え、身体を動かし、他者とつながる力が宿っている。筆を持ち、墨をすり、心を込めて一文字を書くという行為は、精神の安定をもたらし、集中力を高め、自己表現の喜びを生む。特に高齢者にとっては、指先や脳を使うことで認知機能の維持や改善にもつながることが期待されている。

これをどのようにソーシャルイノベーションとして展開できるのか、ChatGPTに問うてみると、以下の回答が得られた。

-

医療機関や介護施設と連携し、「書道リハビリ」プログラムを導入することが考えられる。書道による作業療法は、楽しく継続しやすく、本人の誇りややりがいにもつながる。単なる機能訓練ではなく、作品として残すことで、周囲とのコミュニケーションのきっかけにもなる。

-

地域の空き家や廃校を活用し、高齢者と地域住民がともに集う「書道カフェ」や「書道コミュニティスペース」を設けることもできる。ここでは作品展示やワークショップを通じて世代間交流が生まれ、高齢者の知恵や技術が若者へと自然に伝えられる。書道を教える・学ぶ関係を超えて、地域の再生やつながりの再構築が進む。

-

デジタル技術との組み合わせも有効だ。タブレットやデジタルペンを使った「デジタル書道」により、高齢者がICTに触れる機会が広がる。作品をクラウド上にアーカイブし、遠く離れた家族と共有したり、地域外の人々に発信したりすることで、新しいかたちの「文化継承」や「地域発信」が可能になる。

こうした取り組みを支えるには、自治体や福祉団体だけでなく、書道家、学生、デザイナーなど

多様なプレイヤーの協働が不可欠だ。また、効果を可視化するために、健康状態や社会参加の度合いなどを定期的に評価する仕組みも求められる。

「書く」ことは、過去と向き合い、いまを見つめ、未来へつなぐ行為でもある。高齢化が進むこの

時代だからこそ、書道が持つ力を再発見し、それを人と社会のイノベーションへと昇華させる可能

性に目を向けたい。書道は、ただの文化ではなく、人とまちの未来を描くためのインクでもあるの

だ。